Evaluation

Mit dem hohen Qualitätsanspruch stieg zugleich der Anspruch der wissenschaftlichen Begleitung. Nicht nur, um das Projekt als Beitrag zur politischen Bildung zu legitimieren, sondern auch, um die Effekte und die Wirksamkeit der Juniorwahl auf eine empirische Grundlage zu stellen und die Abläufe kontinuierlich zu verbessern.

Wissenschaftliche Effekte

-

Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Erstwählern (9,2 % am Beispiel der Bürgerschaftswahl 2011 in Bremen)

-

Vertrauen in das deutsche Wahlsystem steigt

-

Erhöhung der Wahlbeteiligung der Eltern (durchschnittlich um 3 %, teilweise bis zu 9 % vor allem bei sozial schwachen Familien)

-

Wissen über Parteien und Kandidierende steigt

-

Mehr politische Diskussionen innerhalb der Familien

-

Hauptprofiteure: Nicht-gymnasiale Schulformen, da dort der Wissenzuwachs am größten ist

-

Wählen gehen wird als Selbstverständlichkeit empfunden (internalisierte Wahlpflicht)

-

Jugendliche nicht deutscher Herkunft messen Juniorwahl eine politische Sozialisationsfunktion zu

Die Juniorwahl hat zudem einen positiven Einfluss auf das politische Kommunikationsverhalten: Auf dem Schulhof wird über Politik diskutiert. Der Impuls der Juniorwahl und die Debatten werden darüber hinaus in die Familien getragen, was sich positiv auf die politische Partizipation der Eltern auswirkt. Die Effekte der Juniorwahl können so gesellschaftlich bedingte soziale Ungleichheit in der politischen Bildung tendenziell ausgleichen.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Rahim Hajji, Professor für Sozial- und Gesundheitswesen an der Hochschule Magdeburg Stendal wurde das Projekt Juniorwahl parallel zu den Europawahlen 2014 sowie parallel zur Bundestagswahl 2013 empirisch untersucht.

Zudem wurde bereits im März 2001 die Juniorwahl parallel zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissenschaftlich durch die Universität Stuttgart – unter Federführung des Lehrstuhlinhabers für Sozialwissenschaften Prof. Dr. Oscar W. Gabriel – begleitet. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass die Kenntnisse über demokratische Abläufe und politische Zusammenhänge deutlich anstiegen und die Hauptprofiteure der Juniorwahl Hauptschulen und Realschulen sind. Bei dieser Gruppe ist der Wissenszuwachs am größten. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der Anteil der Nichtwähler unter den künftigen Erstwähler/-innen von 22 Prozent auf unter 7 Prozent sank. Das Gesamturteil der Studie lautete: Eine regelmäßige Durchführung ist äußerst sinnvoll.

Auch das Projekt „KidsVoting“, das es in den USA seit über 25 Jahren gibt, wurde bereits vielfach von mehreren Universitäten bzw. von verschiedenen Wissenschaftler/-innen untersucht.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchungen wurde unter anderem festgestellt, dass Jugendliche und Kinder ihre Eltern auf direkten oder indirekten Wegen zur Beteiligung an der Wahl angestoßen haben, da sie sich stärker mit der anstehenden Wahl auseinandersetzten und mehr politische Diskussionen innerhalb der Familien entstanden. Es konnte nachgewiesen werden, dass sich die Eltern der beteiligten Jugendlichen um durchschnittlich 4 Prozent (teilweise bis zu 9 Prozent) häufiger an der realen Wahl beteiligten. Damit wurden vor allem Familien erreicht, die ansonsten aus dem politischen Geschehen ausgestiegen waren.

Zusätzlich schließt das Projekt die Lücke zwischen Schülern von höherem und niedrigerem sozio-ökonomischen Status. Jugendliche mit niedrigerem sozialen Status werden anhand des aktuellen Anlasses der Wahl auf das gleiche Niveau von Interesse und Teilnahme an eben jener gehoben. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass sich die Zahl der jungen Zeitungsleserinnen und -leser beinahe verdoppelte und sich die Jugendlichen verstärkt über tagespolitische Ereignisse informierten.

Darüber hinaus regen die Jugendlichen und Kinder ihre Eltern zum Lernen an, da sie sich für die aktuelle politische Situation interessieren, innerhalb der Familie politische Gespräche anregen und dabei u. a. auch ihr erlerntes Wissen weitergeben. 71 Prozent der an dem Projekt teilnehmenden Jugendlichen geben an, ihre Eltern zu verschiedenen aktuellen Themen der Politik zu befragen. Und auch ein größeres Wissen über politische Zusammenhänge lässt sich empirisch belegen: Beinahe 99 Prozent der Lehrerschaft hatte das Gefühl, das Wissen ihrer Schülerinnen und Schüler habe sich durch die Juniorwahl gesteigert.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Es entsteht mehr Wissen bei Jugendlichen und eine stärkere politische Diskussion innerhalb der Familien. Zudem gibt es einen wesentlichen positiven Effekt zur Überwindung sozio-ökonomischer Unterschiede. Hinzu kommen eine erhöhte Meinungsbildungsfähigkeit der Schuler und mehr Partizipation am politischen Geschehen auf allen Ebenen (auch im schulischen Bereich) sowie eine zweite Chance der politischen Sozialisation für sozial benachteiligte Familien. Die Anzahl jugendlicher Zeitungsleser steigt ebenso, wie die Wahlbeteiligung der Eltern.

Juniorwahlreport 2021: Eine empirische Studie zur Untersuchung der (wahlbezogene) politischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern

Die Studie geht der Frage nach, wie sich die (wahlbezogene) politischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 10. Klasse an Berliner Schulen erklären lassen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Wahlbereitschaft der Schülerinnen und Schüler durch die Beteiligung an der Juniorwahl erhöhen kann.

-

Vertrauen in das deutsche Wahlsystem steigt

-

Wissen über Parteien und Kandidierende steigt

-

Internaliserte Wahlpflicht: Wählen gehen wird als Selbstverständlichkeit empfunden

-

Erhöhung der Wahlbereitschaft und damit Stärkung der parlamentarischen Demokratie

Eine empirische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit des Instruments der Juniorwahl für die politische Bildung am Beispiel von weiterführenden Schulen in Sachsen-Anhalt

-

wirkt sich positiv auf die Identifizierung mit der EU aus

-

steigert das Interesse an Europa-Wahlen

-

führt zu einer stärkeren Parteipräferenz

-

wirkt insbesondere an Integrierten Sekundarschulen und somit bei Schüler/-innen, die besonders häufig von sozialer Ungleichheit betroffen sind

Eine empirische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit des Instruments der Juniorwahl für die politische Bildung am Beispiel von weiterführenden Berliner Schulen

-

einem Anstieg der politischen Kommunikation unter Schüler/-innen

-

einem Anstieg des politischen Interesses

-

einer stärkeren Parteipräferenz

-

einer höheren Anerkennung von demokratischem Konfliktverhalten

-

einem Anstieg der politischen Partizipationsbereitschaft

-

der Verminderung von Unterschieden bei politischen Einstellungen und Ansichten von Schüler/-innen der Integrierten Sekundarschule und des Gymnasiums

Eine empirische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit des Instruments der Juniorwahl für die politische Bildung am Beispiel von weiterführenden Berliner Schulen

Die Veränderung der politischen Einstellung durch den Einfluss des Lern- und Spaßempfindens bei der Juniorwahl

-

spricht die emotionale Ebene an

-

kann als Instrument der politischen Bildung politische Einstellungen verändern

-

vermittelt Freude an politischer Teilhabe

Eine Studie zur Wahlbereitschaft von Jugendlichen. Ergebnisse aus der Begleitforschung zur Juniorwahl 2007 in Bremen

-

Insgesamt wird die Juniorwahl durch Schüler/-innen und Lehrkräfte positiv bewertet

-

Das politische Interesse wird durch die Juniorwahl gestärkt

-

Politische Diskussionen in der Schule wirken sich besonders positiv auf die Wahlbereitschaft der Jugendlichen aus

Schülerbefragung zur Juniorwahl 2001 in Baden-Württemberg

-

einem “close the gap“ Effekt, der die unterschiedlichen Vorbedingungen der Schüler/-innen entsprechend der Schultypen aufhebt

-

einer Stärkung des politischen Interesses

-

einer Erhöhung der Urteilsfähigkeit der Schüler/-innen in Bezug auf politische Standpunkte

Evaluation und Auswertungen

Es ist uns ein zentrales Anliegen, die Meinungen und Anregungen der beteiligten Lehrkräfte sowie der Schüler/-innen auszuwerten und im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung des Projektes zu nutzen. Hierfür wird nach jeder Juniorwahl eine Evaluation durchgeführt, die in Hinblick auf wahl- und bundeslandspezifische Merkmale wie auch langfristige Tendenzen umfassend analysiert wird. Diese Daten werden ergänzt durch Beobachtungen vor Ort und persönliche Gespräche mit den beteiligten Akteuren.

Rückmeldungen der Schulen

-

99% aller Schulen möchten noch einmal teilnehmen

-

Juniorwahl macht Spaß und man "lernt fürs Leben"

-

Politik wird in der Pause und zu Hause zum Thema

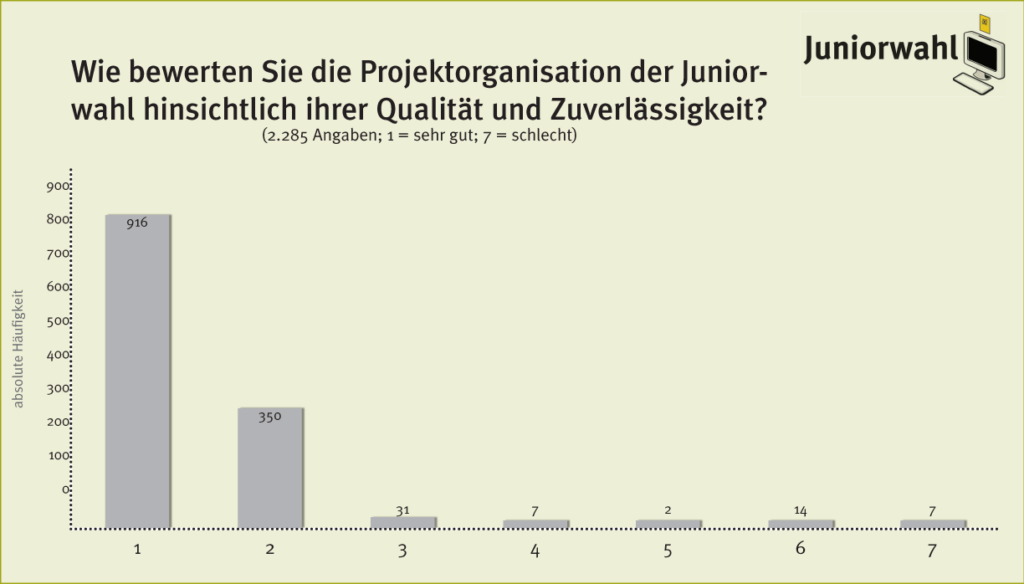

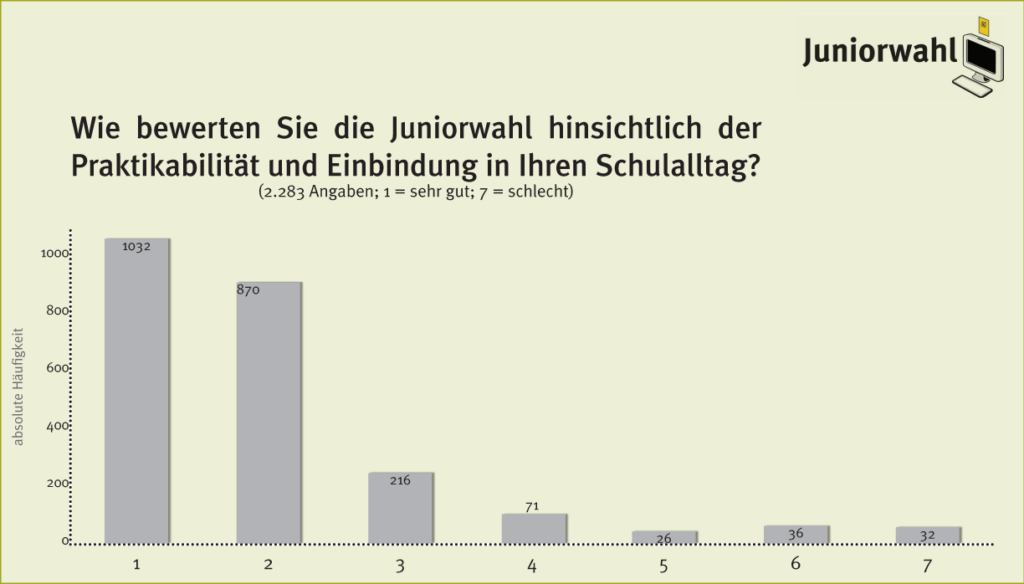

Die Auswertungen der Evaluationen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Juniorwahl zu einem der erfolgreichsten Schulprojekte entwickelt hat. Es konnte sich hervorragend im Schulalltag bewähren und sich über die Jahre zu einem nachgefragten Angebot der politischen Bildung etablieren. Die Rückmeldungen der beteiligten Schulen und Lehrkräfte sind durchweg positiv. Vor allem werden die realitätsnahen Wahlmaterialien und das didaktische Begleitmaterial gelobt sowie die Organisation und Betreuung durch das Juniorwahl-Team in der Umsetzung des Projekts.

Im Folgenden stellen wir Ihnen das Ergebnis der Evaluation zur Bundestagswahl 2017 in Kürze dar.